[사설] 금수저·흙수저는 현실, 한국은 신계급사회로 가고 있다

금수저, 흙수저는 과거에 쓰지 않던 용어다. 부잣집 출신을 뜻하는 영어 숙어 ‘은수저를 입에 물고 태어났다’에서 유래한 최신 유행어이다. 최근 부모 재산에 따라 자식의 경제적 지위가 금·은·동·흙수저로 결정된다는 ‘수저 계급론’이 청소년과 젊은이 사이에서 폭넓은 공감대를 형성하고 있다. 흙수저로는 음식을 먹기 어렵고 물려줄 수도 없다. 부모 도움 없이는 자립하기 어려운 데다 가난이 대물림되는 사회라는 열패감이 깔려 있다.

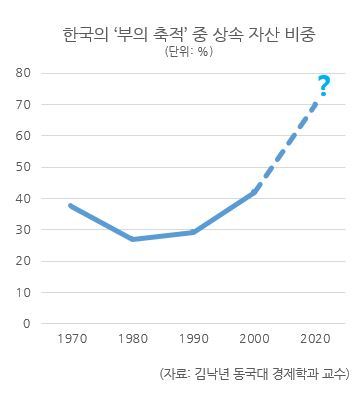

김낙년 동국대 교수가 최근 내놓은 논문 ‘한국에서의 부와 상속’을 보면 상속·증여가 전체 자산 형성에 기여한 비중은 1980년대 연평균 27.0%에서 2000년대 42.0%로 크게 늘었다. 국민소득 대비 연간 상속액 비율도 80년대 연평균 5.0%에서 2010~2013년 8.2%로 증가했다. 개인이 노력해 버는 소득보다 물려받은 자산의 중요성이 점차 커지면서 수저 계급론이 현실화하고 있는 것이다. 토마 피케티 파리경제대 교수가 <21세기 자본>에서 경제성장률이 떨어지면서 노동을 통해 얻는 소득보다 과거의 축적된 부와 그로부터 얻는 수익이 점점 더 중요해지고 있다고 한 지적과 일맥상통한다.

김 교수는 다른 논문에서 국세청의 상속세 자료를 분석한 결과, 2013년 기준 자산 상위 10%가 보유한 자산은 전체의 66.4%였고, 하위 50%의 자산비율은 1.9%였다고 밝혔다. 상위 10%의 자산비율은 해마다 높아지고, 하위 50%의 자산비율은 갈수록 낮아진다. 빈익빈 부익부 현상이 심해지는 것이다. 김 교수는 “저축보다 부의 이전이 더 중요해지고, 그렇게 축적된 부의 불평등이 높다면 그 사회는 능력주의에 입각해 있다고 보기 어렵다”고 설명했다.

가난한 집안에 태어났더라도 열심히 노력하면 잘살 수 있으리라는 희망은 점차 사그라지고 있다. 한국경제연구원은 대학교 이상 고학력자이면서 남성인 청년층 체감실업률이 올해 1~8월 27.9%로 공식 실업률의 3배에 육박한다고 밝혔다. 어렵게 취업해도 일자리 질은 나쁘다. 한국노동연구원 자료를 보면 지난 3월 기준 청년층 비정규직 비중은 33.1%에 이른다. 취업자의 80%는 상대적으로 임금이 낮은 서비스 직종에 종사한다. 저소득층 가구 자녀는 상위권 대학 진학 비중이 낮고, 고임금의 질 좋은 일자리에 취직할 가능성도 낮다는 조사결과도 있다.

부모 재력에 따라 장래가 결정되고 그렇게 형성된 불평등이 그대로 대물림된다면 한국 사회는 새로운 계급사회로 진입하고 있는 것이 틀림없다. 물려받은 게 거의 없는 흙수저는 아무리 ‘노오~력’해도 그 상태를 벗어나기 힘들다는 사실은 한국이 신계급사회임을 말해준다. 흙수저와 함께 새로 등장한 노오~력은 아무리 힘을 써도 상위 계급으로 올라갈 수 없는 절망 사회를 비꼬는 단어이다. 연애·결혼·출산을 포기하는 ‘3포 세대’에 집·인간관계를 더한 ‘5포 세대’가 등장했고, 무한대로 포기한다는 ‘N포 세대’라는 용어까지 등장했다.

한국의 젊은이에게 수저 계급사회라는 절망감을 안겨주지 않을 기회가 있었다. 3년 전 ‘경제민주화’를 외치며 당선됐던 박근혜 대통령이 공약을 이행했더라면 다른 상황이 펼쳐졌을 수도 있다. 균등한 기회를 보장하고, 공정한 규칙과 실력으로 경쟁하는 사회를 만들기 위해 노력했다면 이런 자조에 빠지지는 않았을 것이다.

조지프 스티글리츠 컬럼비아대 교수는 저서 <불평등의 대가>에서 미국 사회의 불평등을 비판한 뒤 ‘지금 (불평등을 바로잡을) 희망의 불꽃이 위태롭게 흔들리고 있다’고 끝을 맺었다. 한국이 계급사회로 진입하고 있는 현상 역시 불꽃이 꺼져가고 있다는 걸 의미한다. 이런 불행한 상황을 계속 지켜보기만 해야 하는지 우리 모두 자문해 봐야 한다.

이젠 다이아몬드 수저까지…수저계급론, 자조인가 현실인가

[헤럴드경제=서경원 기자]젊은 세대를 중심으로 자신이 속한 계층을 가늠하는 이른바 ‘수저계급론’ 논란이 사그라지지 않고 있다.이젠 금수저를 넘어 최상위 부유층 자녀를 가리키는 ‘

다이아몬드

수저’까지 등장하면서 수저론 논쟁에 다시 한번 불을 지피고 있다.다이아몬드 수저는 재벌이나 초고액 자산가 등 상위 0.1% 이하에 속한 자녀들을 지칭하는 개념으로 일반인은 사실상 범접이 불가능한 대상을 일컫는다.

가령 대기업 오너 일가의 3~4세가 여기에 해당된다.

실제로 우리나라 15대 그룹의 미성년 친족 39명이 보유한 계열사 지분 가치는 총 1000억원에 육박하고 있다.

공정거래위원회에 따르면 9월 현재 이들이 가진 주식액은 총 962억원으로, 1인당 평균 25억 원어치를 보유하고 있는 셈이다.

성인이 되기 전에 일반 국민이 평생 벌어도 모으기 힘든 돈을 갖게 된 것이다.

이처럼 수저론이 점차 극단화 양상을 띠고 있는데, 그만큼 청년들이 우리 사회에서 체감하는 신분상승에 대한 좌절감이 커지고 있다는 점을 반증한다는 분석이다.

수저로 출신 환경을 빗대는 표현은 애초에 ‘은수저를 물고 태어나다’(born with a silver spoon in mouth·부유한 가정 출신이다)는 영어 숙어에서 비롯됐다.

여기서 착악해 젊은이들은 부모의 재산과 사회적 지위에 따라 금수저, 은수저, 동수저, 흙수저 등으로 계급을 나누고 있다.

부의 격차 뿐 아니라 취업도 부모가 누구냐에 따라 성패가 엇갈린다는 일종의 열패감에 자조가 섞여 탄생했다.

곽금주 서울대 심리학과 교수는 수저론에 대해 “요즘 시대 대학생들의 개인화되고 인터넷화된 시위 문화라고 볼 수 있다”며 “시대를 비판하면서도 스스로 자신의 상황을 포기하는 자조의 성격도 있다”고 진단했다.

하지만 현실을 보면 수저론을 단순히 젊은층의 자조적 푸념으로만 치부할 수 없다는 지적이 나온다.

우선 부(富)에서 상속·증여 자산이 차지하는 비중이 점차 높아지고 있다.

김낙년 동국대 경제학과 교수가 공개한 ‘한국에서의 부와 상속, 1970∼2013’ 논문에 따르면 상속·증여가 전체 자산 형성에 기여한 비중은 1980년대 연평균 27.0%에 불과했지만, 1990년대 29.0%가 됐고 2000년대에는 42.0%까지 올라간 것으로 나타났다.

일반 국민의 자산이 모두 100만원이라고 치면 1980년대에는 27만원이 부모에게 상속받은 것이고 나머지 73만원은 저축 등으로 모은 것이었지만, 20년만에 상속으로 쌓인 자산이 42만원으로 불어난 것이다.

김 교수는 “어느 지표로 봐도 우리나라에서 상속의 중요성이 빠르게 커지고 있다는 점을 알 수 있다”고 말했다.

또 김 교수가 지난달 발표한 ‘한국의 부의 불평등, 2000~2013’ 자료에 따르면 한국의 20세 이상 성인 인구의 상위 10%가 전 국민의 자산에서 차지하는 비중이 66.0%에 달하는 것으로 조사됐다.

통계청 조사에서도 현재 본인 세대에 비해 자식 세대의 사회·경제적 지위가 올라갈 확률이 얼마나 될 것으로 생각하느냐는 질문에 부정적으로 답변한 비율이 2006년에 비해 두 배 정도 늘었다.

한국고용정보원이 공개한 ‘2014 재직자 조사’에 따르면 직업별 평균 최고연봉과 최저 연봉이 10배 이상 차이가 나는 것으로도 나타났다.

우리나라는 지난 2007년 우석훈씨가 발간한 책을 계기로 ‘88만원 세대’란 용어가 등장하면서 청년 비관 세태의 막이 올랐다.

그 후로 ‘이태백’, ‘삼포세대(연애ㆍ결혼ㆍ출산 포기 세대)’, ‘청년 실신(실업+신용불량)’ 등의 신조어가 생겨났고 최근의 수저론에 이르게 됐다.

청년 비관은 처음엔 단순한 사회고발성 성격이 짙었지만, 점차 자학과 풍자의 개념이 가미되며 진화를 거듭하고 있다.

gil@heraldcorp.com

' 세상 이야기' 카테고리의 다른 글

| 빨간염소 래퍼-참 쉬운 기부의 시작 (0) | 2015.12.11 |

|---|---|

| 물고기 요리 보다, 낚싯대를 드립니다 (0) | 2015.12.05 |

| IS(Islamic State)-9·11테러 이후 이슬람 극단주의 주요 테러 일지 (0) | 2015.11.14 |

| 모자뜨기캠페인 (2015년 10월 26일 ~ 2016년 3월 7일) (0) | 2015.10.28 |

| 길 위의 식사: 난민 아동들의 차가운 식탁 (0) | 2015.10.21 |